からだにいいこと

BDNFとは。脳の栄養を増やして認知機能を守る方法とは

2025/10/27

近年「BDNF(脳由来神経栄養因子)」という物質が、脳科学や健康の分野で注目を集めています。 うつ病やアルツハイマー型認知症の患者では、BDNFが少ないことが知られています。また、BDNFは記憶や学習などの認知機能を促進させるという報告もあります。 BDNFは、神経細胞の発生や成長、維持や再生を促すタンパク質です。この記事では、BDNFの働きや加齢との関係、脳への影響、高カカオチョコレートがBDNFに及ぼす効果について解説します。認知症予防や脳活性化に関心がある方は必見です。

BDNFとは何か?

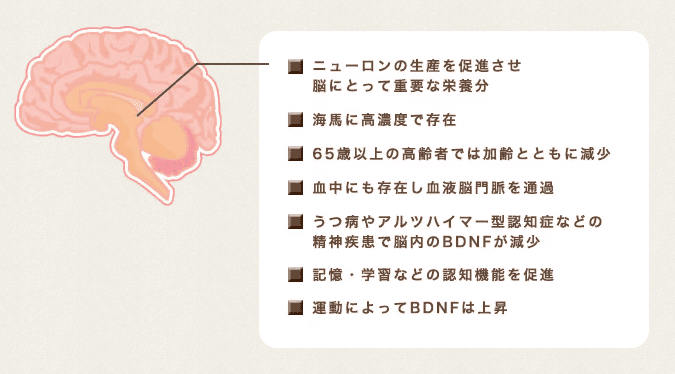

BDNFとは「Brain-derived neurotrophic factor(脳由来神経栄養因子)」の略称で、脳内で神経細胞の発生・成長・維持・再生を促す重要なたんぱく質です。特に、記憶や学習に深く関わる「海馬」という領域に多く存在し(※1)、神経細胞の働きを活発にして新しい情報の記憶形成や過去の記憶の呼び出しを支えています。そのため「脳の栄養」と呼ばれることもあります。

BDNFは神経細胞同士のつながり(シナプス)を強化する働きも持っており、これによって脳は柔軟に変化する力を発揮します。例えば、新しいスキルを学んだり、新しい環境に適応するとき、BDNFが十分に分泌されていると脳は素早く情報を処理し、新しい神経回路を形成できます。逆に、BDNFが不足すると学習効率や記憶力が下がることがわかっています。(※2)

※1 Hofer M, Pagliusi SR, Hohn A, Leibrock J, Barde YA (1990): Regional distribution of brain-derived neurotrophic factor mRNA in the adult mouse brain. EMBO J, 9:2459-2464.など

※2 Linnarsson S, Björklund A, Ernfors P (1997): Learning deficit in BDNF mutant mice. Eur J Neurosci, 9:2581-2587.

さらに、BDNFは「感情の安定」にも関わっています。うつ病患者ではBDNF濃度が低いことが報告されており(※3)、ストレスによってもBDNFが減少することが知られています。つまり、BDNFは認知症だけでなく、精神的な健康やストレス耐性にも深く関与しているのです。

また、BDNFは生活習慣の影響を強く受けることも特徴です。適度な運動はBDNFを増やすことが分かっており(※4)、抗酸化物質の摂取もその働きをサポートすることが示されています(※5)。このようにBDNFは、脳の健康を測る「指標」として位置づけられる存在なのです。

※3 野藤悠, 諏訪雅貴, 佐々木悠, 熊谷秋三 (2009): 脳由来神経栄養因子(BDNF)の役割と運動の影響. 健康科学, 31.

※4 Szuhany, K. L.; Bugatti, M.; Otto, M. W., A meta-analytic review of the effects of exercise on brain-derived neurotrophic factor. J Psychiatr Res 2015, 60, 56-64.

※5 饗場千夏, 韓宝宝, 木内政孝, 安藤大輔, 山北満哉, 小山勝弘; 高強度運動時における抗酸化物質投与が海馬脳由来神経栄養因子 (BDNF)発現に及ぼす影響. 体力科学第 61巻第 1号 111-117(2012)

BDNFは加齢で減少するか?

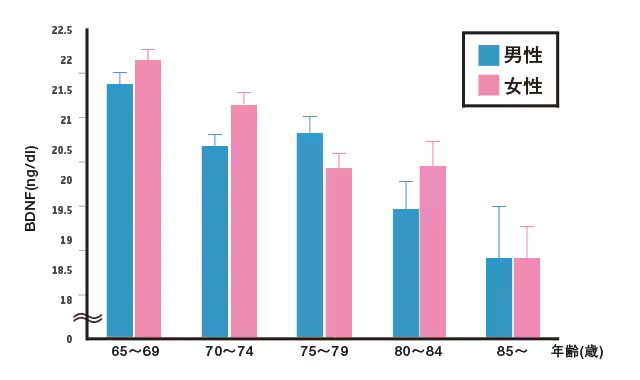

BDNFは脳の健康を支える重要な因子ですが、残念ながら年齢とともに減少していくことが知られています。特に65歳以上の高齢者では、血中BDNF濃度が顕著に低下するという報告があります。この減少は、認知機能の低下や認知症のリスクと深く関わっていると考えられています。

興味深いことに、性別によってもBDNFの値に差が見られます。一般的に女性の方が男性よりも血中BDNF濃度が高い傾向があり、ホルモン(エストロゲン)がBDNFの分泌に影響している可能性が指摘されています。しかし男女ともに加齢に伴って低下していく点は共通しており、誰にとっても無視できない変化です。

「図1 加齢とともに減少する血清中の BDNF」

この加齢によるBDNFの減少は、脳の可塑性(柔軟に変化する能力)の低下を招き、学習効率や新しい記憶の定着を妨げる要因になります。そのため、年齢を重ねるほどに「いかにBDNFを維持・増加させるか」が脳の健康を守る大きなテーマとなっています。(※6)

Sex and age differences in serum BDNF concentration. Mean and standard error of serum BDNF levels are shown for each 5-year increment in age. Serum BDNF decreased with aging in men (blue bars) and women (pink bars; P < 0.001) and women showed higher BDNF levels than men.

※6 Shimada H, Makizako H, Doi T, Yoshida D, Tsutsumimoto K, Anan Y, Uemura K, Lee S, Park H, Suzuki T: A large, cross-sectional observational study of serum BDNF, cognitive function, and mild cognitive impairment in the elderly.

BDNFが不足すると認知機能に影響。認知症発症リスクも

BDNFと認知症との関係も重要です。アルツハイマー型認知症患者ではBDNF濃度が健常者より低く、これが神経細胞死や記憶障害の進行に拍車をかけると考えられています。さらに、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)の段階からすでにBDNF低下の可能性があります。

厚生労働省の発表によると、2022年時点で、65歳以上の高齢者のうち、認知症患者は約443万人、軽度認知障害(MCI)患者は約558万人と推計されています。これらの合計は1000万人を超え、高齢者の約3.6人に1人が認知症またはその予備軍と言える状況です。(※9)

その背景に「加齢に伴うBDNFの減少」があるとすれば、日常生活の中でBDNFを増やすことは社会的にも大きな意義を持ちます。

※9 厚生労働省 (2022): 「認知症施策推進基本計画」

高カカオチョコレートの摂取がBDNFを増やす可能性!?

近年、カカオポリフェノールの健康効果が注目され、その中でも「脳の健康」との関係に関心が集まっています。

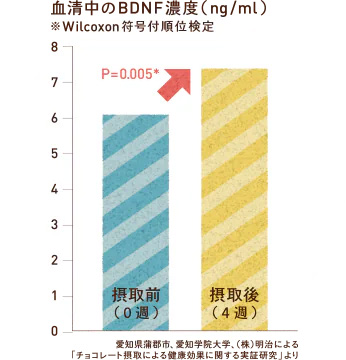

愛知県蒲郡市、愛知学院大学と明治の共同研究では、45〜69歳の健康な男女347人を対象に、カカオ含有率72%の高カカオチョコレートを1日25g、4週間継続摂取させた結果を検証しました。高カカオチョコレートを摂取することで脳の血流量が増加し、認知機能の改善につながる可能性があることが明らかになりました。なお、この4週間の摂取では、体重やBMIに有意な変化は見られなかったという点も注目されます。

これは、BDNFのような神経保護因子が関与している可能性が高いと考えられます。

また、BDNFを増やす方法として知られているのが、「有酸素運動」と「抗酸化物質」の摂取です。有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)はBDNFを増加させ、認知機能改善に効果的であることが数多くの研究で確認されています。運動は血流を改善し、神経新生を促進するため、脳の若さを保つ重要な手段です。

また、酸化ストレスはBDNFの働きを妨げます。抗酸化物質を摂取することで脳内環境を改善し、BDNFの発現をサポートできます。特に野菜や果物に含まれるビタミン類、カカオポリフェノールが有効とされています。

手軽に食べられるチョコレートで、美味しく健康になれたら素敵ですね。

まとめ

BDNFは、脳の健康を保つうえで重要な役割を果たすタンパク質です。記憶や学習といった日常生活に欠かせない認知機能はもちろん、うつや認知症の予防にも関わっています。BDNFの維持・増加は、加齢による認知機能の衰えに対抗する有効な手段のひとつとして期待されています。

適度な運動や、抗酸化物質の摂取は、BDNFを増やす上で効果的な手段です。また、「高カカオチョコレート」に含まれる高濃度のカカオポリフェノールは、BDNFを含む血流を増加させ、認知機能を高める可能性が見つかりました。

今後ますます高齢化が進む中、認知症予防や脳の健康維持は社会全体のテーマです。まずは日々の生活の中に、BDNFを意識した“脳を育てる習慣”を取り入れてみてはいかがでしょうか。