からだにいいこと

GI値とは?低GIで健康リスクを防ごう

2025/10/27

現代の食生活では、私たちが日常的に摂取している食品の中に、血糖値を急激に上昇させてしまうものが数多く存在します。その結果、生活習慣病や肥満、血管系の疾患など、さまざまな健康リスクが懸念されるようになってきました。こうした背景の中で注目を集めているのが「低GI食品」です。 「チョコレート」は、意外にも低GI食品であることがわかっています。GI値の基本から、低GI食品をどのように生活に取り入れるべきかを詳しく解説します。

目 次

血糖値をコントロールする「GI値」とは?

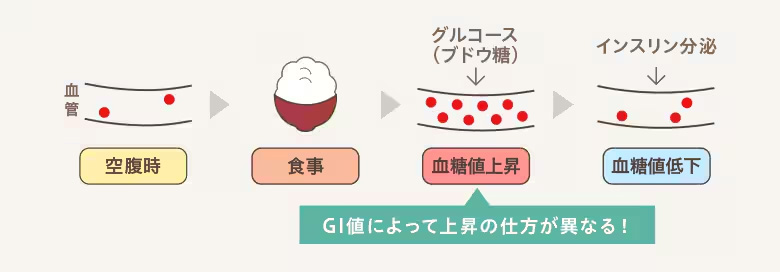

GI値(グライセミック・インデックス)とは、食後の血糖値がどれくらい上がりやすいかを示す指標です。同じ糖質量であっても食品ごとに血糖値の上がり方は異なりますが、これは食品に含まれる糖質が体内でどのように吸収・代謝されるかによって決まります。一般的に、GI値が70以上の食品は「高GI食品」、56〜69が「中GI食品」、55以下が「低GI食品」とされています。

GI値は、食品に含まれる糖質の量だけではなく、糖質の吸収度合いや糖代謝に関わるホルモンの誘導の度合いなどによって決まります。GI値が低い食品ほど血糖値の上昇は穏やかになり、逆にGI値が高い食品ほど上昇幅が大きいものになるという特徴があります。

血糖値が急激に上昇すると、糖尿病リスクが高まることはよく知られていますが、それだけではありません。健康な人にとっても、血糖値の乱高下は生活習慣病の引き金となることがあります。急上昇した血糖値を下げるために、すい臓からは大量のインスリンが分泌されますが、その反動で血糖値が急降下し、強い空腹感や倦怠感を引き起こします。これを繰り返すと食べ過ぎや肥満を招きやすくなり、やがてインスリンの効き目が弱まる「インスリン抵抗性」を進行させてしまいます。結果として糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病や、動脈硬化・心疾患といった深刻な病気に繋がるリスクが高まるのです。

血糖値をコントロールする必要のある糖尿病の方だけでなく、一般の方々が健康な生活を送るうえでも、血糖値の急激な上昇を抑えて一定の範囲に収めることは重要です。その意味で、GI値という指標は、重要なものになってきています。

GI値の誕生と歴史

このGI値という考え方は、1981年にカナダのジェンキンス博士らが提唱したものです。当時は糖質を「化学構造」で分類するのが主流でしたが、博士らは「体内に入った後に血糖値をどれくらい上げるのか」という視点で食品を分類することを提案しました。(※1)これがGIの概念の始まりです。体内に取り込まれた際に血糖値をどれくらい上昇させるか、といった観点からの糖を分類することは、これは従来の考え方を大きく変える画期的なものでした。その後、2000年代に入ると米国の医学誌でも総説が発表され(※2)、世界中で研究が進むようになりました。

日本でも2001年に「日本Glycemic Index研究会」が設立され、日本人の食習慣や食材を対象としたGI値の研究が行われています。近年は、糖尿病や肥満の予防にとどまらず、高齢社会における健康維持や生活の質(QOL)の向上という観点からも、GI値の意義が再認識されつつあります。

※1.Jenkins DJ, Wolever TM, Taylor Rh et al. Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange. Am J Clin Nutr. 1981 Mar; 34(3): 362-6.

※2.Ludwig DS. The glycemic index: physiological mechanisms relating to obesity, diabetes, and cardiovascular disease. JAMA. 2002 May 8;287(18):2414-23.

低GI食品を選ぶメリット

低GI食品を選ぶ最大のメリットは、血糖値の上昇が緩やかになることです。健康を保つうえで、血糖値を一定の範囲に保つことは非常に重要です。血糖値が安定することで、インスリンの分泌も穏やかになり、余分な脂肪が蓄積されにくくなります。その結果、肥満やメタボリックシンドロームの予防につながり、生活習慣病リスクを下げる効果が期待できます。

また、血糖値の安定は食後の眠気や集中力低下を防ぐ効果もあります。仕事や学習においてパフォーマンスを維持するためにも、低GI食品は有効です。

これまでの血糖値管理は、総摂取カロリーや糖質制限が中心の食事指導で行われてきました。しかし、健康的な食事を判断するうえでは、食材のカロリーや糖質含有量だけではなく、その食品がどのように血糖値に影響を及ぼすか否かに関しても着目する必要があります。その指標となるのが、食品ごとの血糖値の上昇のしかたや程度を表したGI値です。

GI値を指標とするうえでは、同一食品=同一GI値ではない点に注意する必要があります。

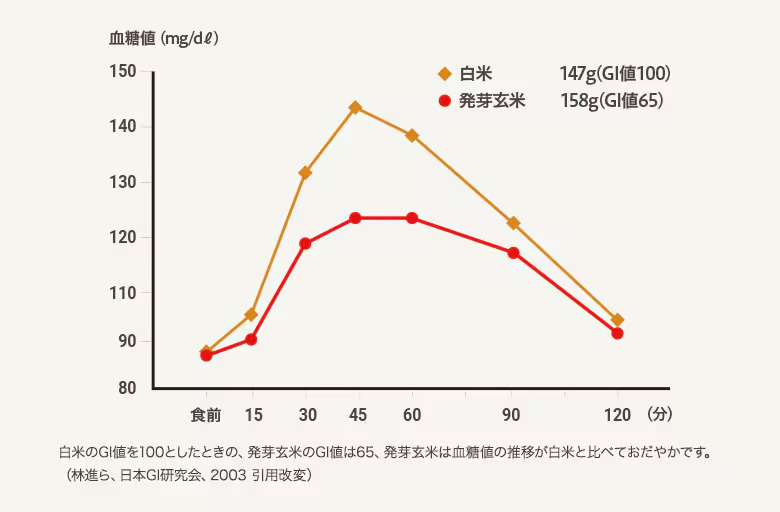

以下の図のように、「米」という食品であっても、白米、発芽玄米と種類によって、食後血糖値の推移は異なります。その食品が食物繊維や脂質をどれだけ含んでいるか、また調理法や食べ合わせによっても変わるからです。

このような食後血糖値の違いを意識して、血糖値の上昇を抑える低GI食品を選んで食べることが望ましいのです。

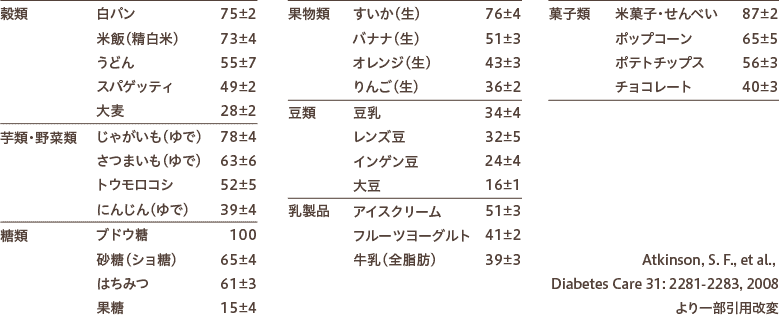

チョコレートは低GI食品?代表的な食品のGI値

続いては、具体的に食品ごとのGI値を見てみましょう。「甘い=血糖値を上げやすい」というイメージを持つ方は多いのではないでしょうか。

菓子類の中でGI値を比べてみると、

【菓子類】

・米菓子・せんべい(高GI)

・ポップコーン(中GI)

・ポテトチップス(中GI)

・チョコレート(低GI)

となり、チョコレートは低GI食品に分類されます。

また、GI値は、食品の種類や調理法、加工の有無、食物繊維の量などによっても変化します。例えば、白米はGI値が高いのに対して、発芽玄米や全粒粉パンなどは低GIです。

その他、穀類では「スパゲッティ」「大麦」、

野菜では「にんじん(ゆで)」、

糖類では「果糖」、

果物類では「バナナ(生)」「オレンジ(生)」「りんご(生)」、

豆類では「豆乳」「レンズ豆」「インゲン豆」「大豆」、

乳製品では「アイスクリーム」「フルーツヨーグルト」「牛乳(全脂肪)」といった食品が低GI食品に分類されます。

【代表的な食品のGI値】

※基準となるグルコース(ブドウ糖)を100として算出

高GI食品の摂りすぎは肥満やメタボにつながる

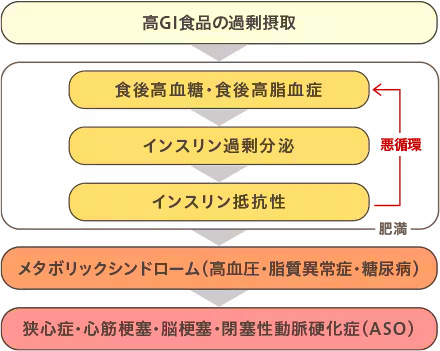

高GI食品を摂取すると、体内では「血糖値スパイク」と呼ばれる現象が起きやすくなります。これは食後に血糖値が急上昇したのち、急降下する状態のことを指します。血糖値が急激に上がると、すい臓は血糖を下げるために大量のインスリンを分泌します。その結果、食後しばらくして血糖値が基準値を下回る「低血糖状態」に陥り、強い空腹感や倦怠感が生じやすくなります。

この繰り返しは、単なる空腹感の増加にとどまりません。インスリンには血糖値を下げるだけでなく、体脂肪の分解を抑制し、脂肪合成を促す働きがあります。そのため、高GI食品を頻繁に摂ると、体内に脂肪が蓄積しやすい状態が続き、肥満のリスクが高まります。特に内臓脂肪が増えると、代謝異常や炎症を引き起こしやすくなり、糖尿病や高血圧、脂質異常症といったメタボリックシンドロームへと進展していきます。

さらに重要なのは、こうした血糖値スパイクや脂肪蓄積の繰り返しが、血管に大きな負担を与えるという点です。高血糖状態のときには血液中の糖がたんぱく質と結びついて「糖化」が進みます。糖化によって作られる「AGEs(終末糖化産物)」は血管を硬くもろくし、動脈硬化の原因となります。動脈硬化が進むと血流が悪化し、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気のリスクが高まります。

具体的にGI値が高い食品には、白パン(GI値 75±2)、精白米(73±4)、じゃがいも(78±4)、すいか(76±4)などがあります。これらは日常生活でよく口にする食品ですが、過剰に摂取すると血糖値スパイクを頻発させ、上述した悪循環に陥る危険性があります。

一方で、チョコレート(40±3)、りんご(36±2)、レンズ豆(32±5)、大豆(16±1)といった低GI食品は血糖値の上昇が穏やかで、インスリン分泌を安定させます。したがって、日常的に低GI食品を選択することは、血糖値スパイクによる悪循環を断ち切り、生活習慣病や循環器疾患の予防につながると考えられています。

高齢社会の健康維持にも注目されるGI値

GI値を意識した食生活は、高齢者の健康維持にも重要です。インスリンには血糖値を下げる働きだけでなく、骨や筋肉を守る働きもあります。しかし糖質を過度に制限してしまうとインスリン分泌が抑えられ、結果的に骨や筋肉が弱くなります。骨や筋肉が弱くなるとサルコペニア(筋肉量の減少)やフレイル(体力や気力の衰え)と呼ばれる状態になりやすく、寝たきりや転倒のリスクが高まり、生活の質を大きく下げます。

低GI食品を取り入れることで血糖値を緩やかに上げ、インスリンの作用を保つことができるため、高齢社会における健康増進、QOL(生活の質)の維持を考える上でも、GI値の一般への普及、活用が期待されます。

日常生活での低GI食品の取り入れ方

GI値を意識した食事は、日常生活に簡単に取り入れられます。白米を発芽玄米に、白パンを全粒粉パンに置き換える。野菜や豆類を多く取り入れる。乳製品を組み合わせる。これだけでも血糖値の安定に繋がります。

間食には低GIのチョコレートがおすすめです。特に高カカオチョコレートは食物繊維やカカオポリフェノールが含まれており、少量でも満足感を得られるうえ、気分転換にも役立ちます。

まとめとGI値活用の今後の展望

これまで見てきたように、GI値は食後の血糖値の上がりやすさを示す重要な指標です。血糖値スパイクを防ぎ、肥満や糖尿病、高血圧などのリスクを減らすうえで、日常生活に低GI食品を取り入れることの意義は非常に大きいといえるでしょう。さらに、加齢に伴うサルコペニアやフレイルの予防という観点からも、GI値を意識した食習慣は高齢社会における重要な健康対策のひとつとなりうるでしょう。

今後の展望としては、GI値という概念をより広く普及させる取り組みが求められます。国際的には国際糖尿病連合(IDF)のガイドラインにGI値が取り入れられていますが、日本においては一般消費者への認知度はまだ十分ではありません。食品パッケージやメニューなどにわかりやすくGI値が表示されるようになれば、人々が自然に血糖値を意識し、日常の食品選びに役立てることができるでしょう。

GI値は単なる学術的な数値ではなく、日々の健康づくりに直結する実用的な指標です。「何を食べるか」を考える際に、カロリーや糖質量だけでなく、「GI値」にも注目することが当たり前になっていくことが期待されます。

GI値を意識した生活は、難しいものではありません。まずは、毎日の食卓で「白米を発芽玄米に変える」「白パンを全粒粉パンに変える」といった小さな工夫から始めてみましょう。そして、間食を選ぶ際にも「低GI食品」を意識することで、血糖値の急上昇を防ぎながら無理なく健康管理を続けることができます。

こうした小さな一歩が、将来の健康維持につながります。今日からGI値を意識した新しい食習慣を始めてみてはいかがでしょうか。